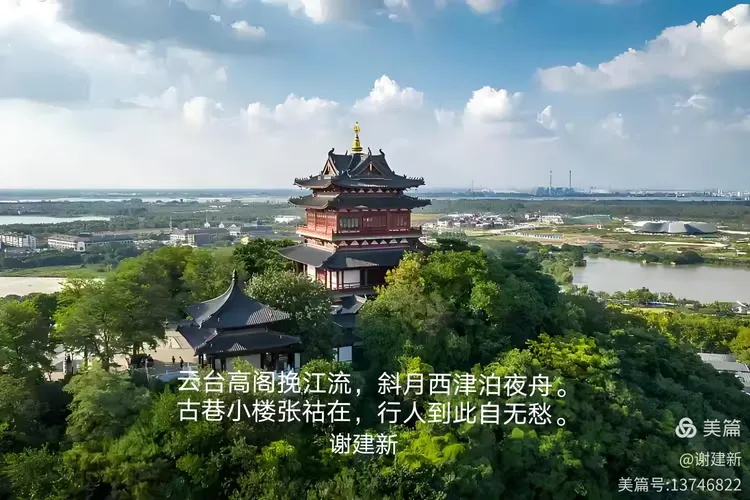

云台高阁挽江流, 斜月西津晚泊舟。 古巷小楼张祜夜, 行人到此自无愁。

勘破天机何必言,

等闲来看月初圆。

区区三万六千日,

地上神仙却不眠。

1,关于“天机”与“月圆”:

诗中说“勘破天机何必言”,这是一种极高的境界。真正的智慧往往是“道可道,非常道”,一旦说破便落了下乘。而“等闲来看月初圆”,则是一种随遇而安的心境,不以物喜,不以己悲,看月亮圆缺就像看日常吃饭睡觉一样平常。

2. 关于“三万六千日”:

古人常以“人生不满百,常怀千岁忧”感叹人生苦短。三万六千日大约就是一百年。用“区区”二字,将这漫长的一生看得很轻,这是勘破生死后的洒脱。

3. 关于“地上神仙却不眠”:

这一句是全诗的“眼”,也是最有趣的地方。

- 一种解读是: 真正的神仙(指精神超脱的人)是不需要像凡人那样为了名利焦虑得睡不着觉的。这里的“不眠”或许是指一种清醒的觉知,或者是反问:既然是神仙,为何还要被尘世琐事困扰得夜不能寐?

- 另一种解读(现实版): 所谓的“地上神仙”(可能指位高权重者或极度精明者),往往因为算计太多、欲望太重,反而失去了最基本的睡眠和安宁。

总结:

诗中透着一种“看透了,但还在红尘里打滚”的幽默感。既然天机不可泄露,月圆也只是寻常,那这三万六千日,不如就做个“睡得着”的凡人,岂不比那“不眠”的神仙快活?

古墙银杏诉秋情,

两岸风平波语轻。

穿月文亨桥下影,

满天星雨立西瀛。

这首七言绝句《咏常州运河古墙银杏》写得情景交融,意境优美,既描绘了常州运河边独特的景致,又流露出一种古今交融的历史沧桑感。

以下是对这首诗的详细解析:

1. 背景与意象定位

- 地点:常州。常州是一座有着2500多年历史的文化名城,京杭大运河穿城而过。

- 核心地标:

- 古墙:指西瀛门城墙。这是常州仅存的明代城墙遗址,现为“西瀛里”历史文化街区的一部分,是常州历史的见证。

- 文亨桥:常州运河上最著名的古桥,始建于明嘉靖年间,横跨运河,形似满月,是常州“古运河八景”之一。

2. 逐句赏析

首句:古墙银杏诉秋情

- 解析:起笔点题。诗人将目光聚焦在西瀛门的古老城墙上。深秋时节,古老的城墙旁,银杏树金黄灿烂。

- 炼字:“诉”字运用了拟人的修辞手法。银杏本是无情之物,但在诗人眼中,那满树的金黄仿佛在向过往的行人低声诉说着秋天的故事,也暗示着这座城市悠久的历史岁月。

次句:两岸风平波语轻

- 解析:视线从岸边的树移向中间的运河水面。此时风平浪静,水波不兴。

- 意境:“波语轻”是一种通感和拟人。水面平静,倒影清晰,仿佛水波在轻声细语。这营造出一种静谧、安详的氛围,为全诗奠定了舒缓、怀旧的基调。

三句:穿月文亨桥下影

- 解析:这一句极具画面感。

- “穿月”:既可以理解为月光穿过桥洞,也可以指代文亨桥本身如满月般的造型(文亨桥俗名“新桥”,桥洞高大圆润)。

- “桥下影”:既指桥在水中的倒影,也可能指诗人或行人的身影穿过桥下,或者是落叶飘零的影子。这里动静结合,将古桥的雄伟与运河的灵动结合在一起。

尾句:满天星雨立西瀛

- 解析:这是全诗的高潮与收束。

- “满天星雨”:这是一个绝妙的比喻。指风吹过,金黄的银杏叶纷纷扬扬飘落。因为银杏叶形似小扇子或星星,在阳光下或月光下飘落,宛如满天繁星化作的雨。

- “立西瀛”:点明了诗人的立足点——西瀛门城墙边。诗人伫立于此,沐浴在这“星雨”之中,面对古墙、古桥、古运河,心中涌起的是对历史的敬畏和对当下美景的沉醉。

3. 总结

这首诗通过古墙、银杏、运河、文亨桥、西瀛门这几个常州特有的意象,构建了一幅色彩斑斓、意境深远的秋日画卷。

- 色彩上:以金黄(银杏)、深灰(古墙)、碧蓝(河水)为主,对比鲜明。

- 情感上:由“诉秋情”的温婉,到“波语轻”的宁静,再到“满天星雨”的壮丽,最后归于“立西瀛”的沉思。

整首诗语言凝练,对仗工整(如“两岸”对“满天”,“风平”对“星雨”),是一首咏叹常州运河文化、极具地方特色的佳作。