诗画交融的家族传承:谢建新《七绝·友持先君谢伯子九华胜景图观赏感赋》的艺术特色与文化意蕴

一、谢建新与谢伯子的家族艺术传承

谢建新的这首《七绝·友持先君谢伯子九华胜景图观赏感赋》是一首典型的"诗画交融"之作,它不仅体现了谢建新个人的艺术才华,更折射出常州钱谢家族的深厚文化底蕴和艺术传承。要深入理解这首诗的艺术特色,首先需要了解其创作背景和家族艺术传统。

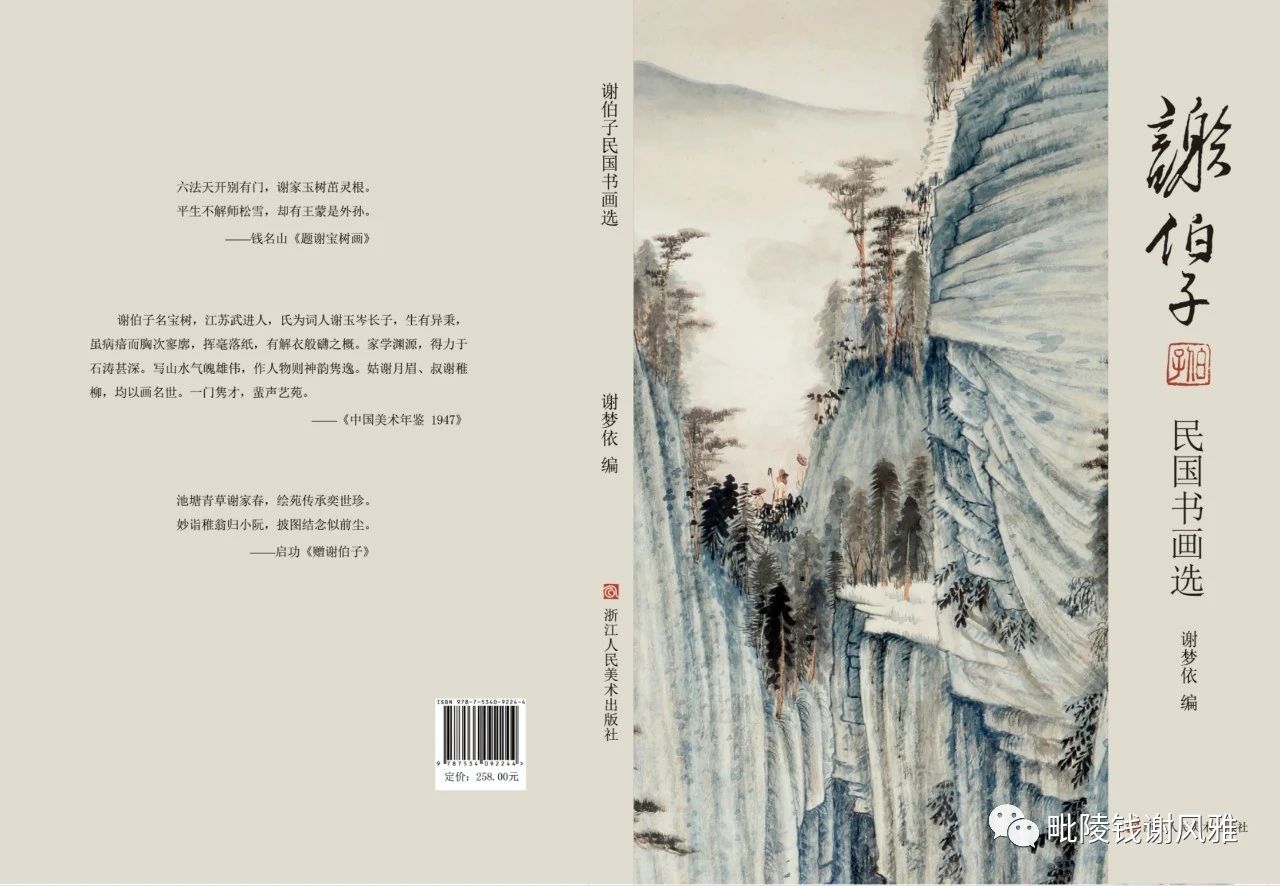

谢建新是谢伯子的长子,谢玉岑的长孙,是常州钱谢家族艺术传统的重要传承者 。谢伯子(1923-2014),名宝树,是著名画家,词人谢玉岑长子,张大千、郑午昌弟子 。他出身于一个艺术世家,姑谢月眉、叔谢稚柳,均以画名世,一门隽才,蜚声艺苑 。谢伯子先天失聪,但画艺超轶,其山水画气魄雄伟,人物画则神韵隽逸 。他的作品意境高古,心境清澈气象万千,如其处事为人,笔墨功力深厚,笔调清雅洒脱,精细处精心勾勒,写意处豪爽磊落 。

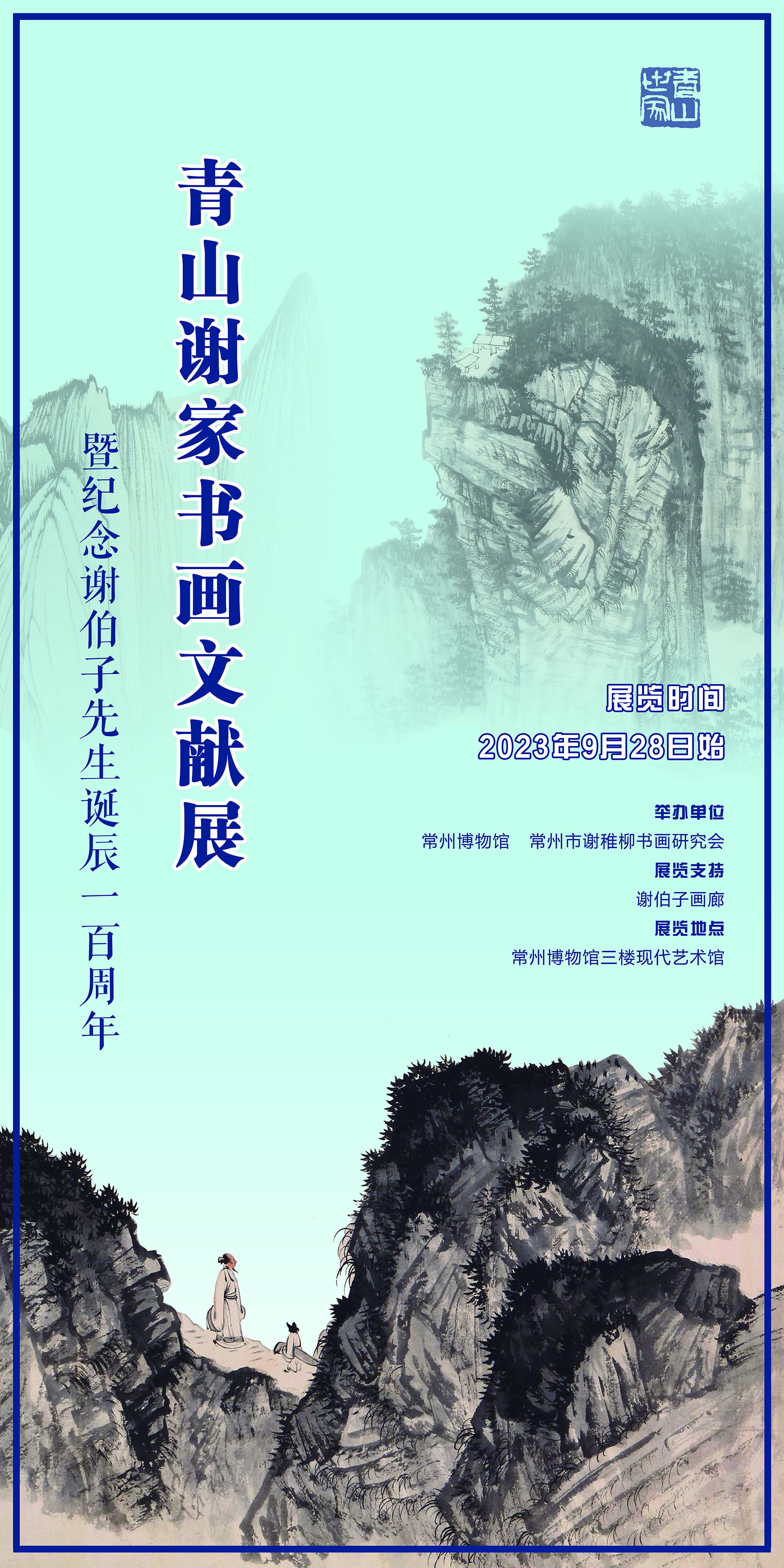

谢建新作为谢伯子的长子,近年来为整理、挖掘钱谢两家文史资料用力颇勤 。在谢伯子先生的百岁诞辰之前,由谢建新先生主持的"谢伯子画廊",已经出版了多本《谢伯子画集》等书籍,谢建新还曾作诗多首,情真意切,感人肺腑,缅怀其父,以纪念父亲的100年诞辰。谢建新不仅开设了实体画廊,还建立了网站,专门出售谢老的作品,同时也收购谢老的早期作品、其祖父谢玉岑和外祖钱名山及钱氏家族的有关遗物,并在网站上进行了学术研讨与交流,发表了大量有关张大千、谢玉岑、谢伯子、钱名山家族的研究文章和宣介文章。

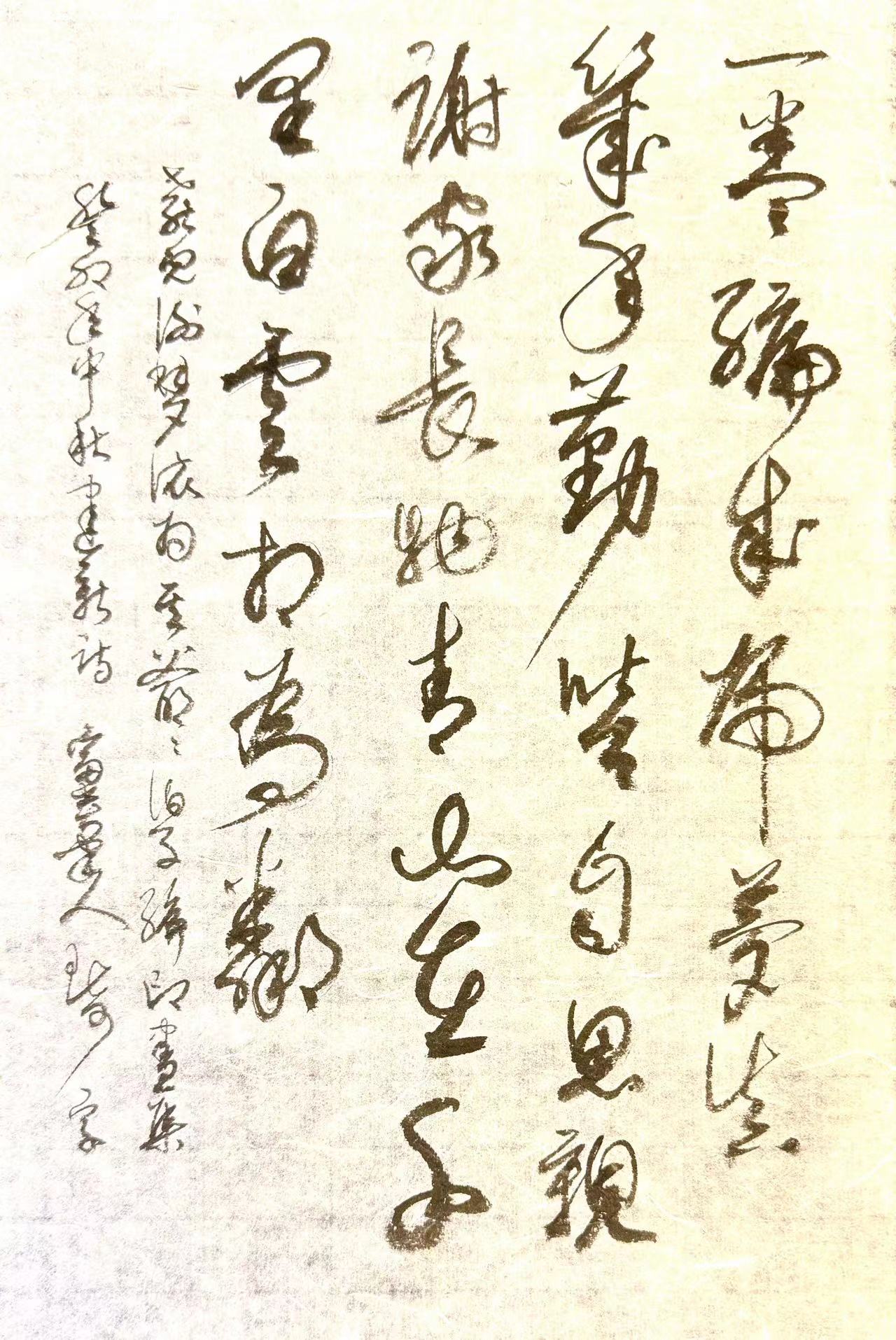

谢建新的诗歌创作与其家族艺术传统紧密相连,他的多首诗作都直接涉及家族成员的艺术作品,如《谢建新近体诗绝句(二)二十首》中就有《七绝藏父谢伯子所作山水画》《咏先父谢伯子山水长卷》《咏先父谢伯子金碧山水》《谢伯子先父先天失聪而画艺超轶感赋》等多首诗作 。这些诗作不仅展现了谢建新对家族艺术的深刻理解,也体现了他对家族文化传承的责任感和使命感。

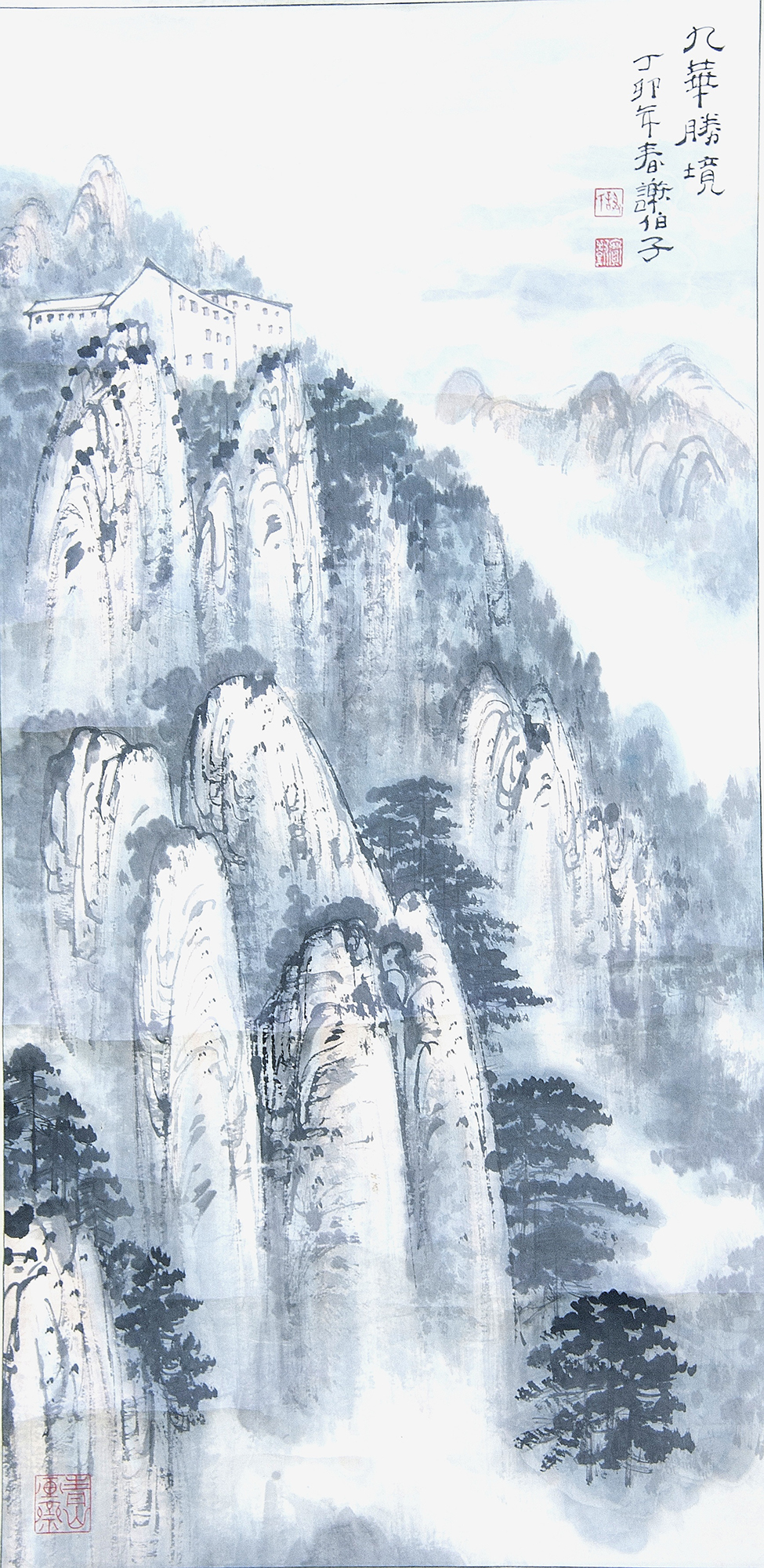

二、《九华胜景图》的艺术背景与特色

谢伯子的《九华胜景图》是理解谢建新这首诗的关键。九华山作为中国佛教四大名山之一,以其独特的自然风光和深厚的文化底蕴成为历代文人墨客的创作题材。九华山层峦叠嶂、翠峰如簇,形如九朵莲花,故有"九华叠翠"之称 。它处处有景,人移景换,清代时概括有"九华十景",其中"天台晓日"被列为"九华十景"之一 。九华山的日出、云海、佛光、雾凇、冰雪等蔚为奇观,其外观朴实秀美、内部金碧辉煌的梵宫玉宇和玲珑别致的茅蓬精舍,或雄踞于峰崖陡壁之上,或散布在山谷丛林之间,高低错落,鳞次栉比,把九华山装点成"人间佛国" 。

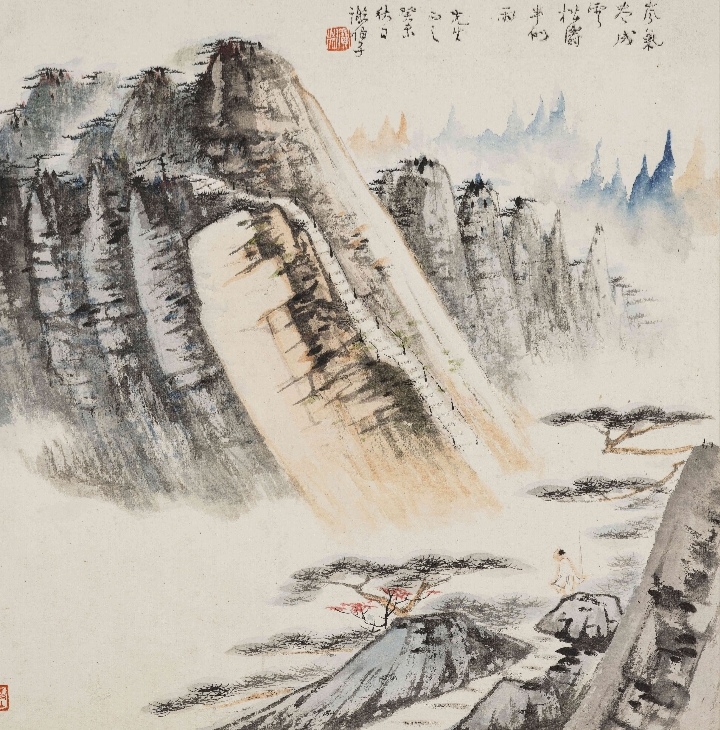

谢伯子的《九华胜景图》创作于1987年,是其晚年的代表作之一 。谢伯子的山水画风格独特,得力于石涛甚深,同时也受到其师张大千的影响 。冯其庸先生在谢伯子画集序中评价道:"今观谢伯子先生的画,无论山水人物、翎毛花卉皆得于大千者居多,甚或有宛然神似者。即此亦可见其天分功力之高矣。" 谢伯子的山水画,尤其是他的青绿山水和勾金山水,都非常具有代表性 。他的作品意境高古,心境清澈气象万千,如其处事为人,笔暴功力深厚,笔调清雅洒脱,精细处精心勾勒,写意处豪爽磊落 。

《九华胜景图》作为谢伯子的代表作,必然体现了这些艺术特色。从谢建新的诗句"一卷丹青天上图,危峰古寺世间殊"可以看出,这幅画以九华山的奇峰古寺为主要表现对象,通过精湛的笔墨技巧,将九华山的壮美景色表现得如同仙境一般 。谢伯子通过对"危峰"和"古寺"这两个九华山标志性意象的精准捕捉,寥寥笔墨便将山水与人文交融的独特韵味定格,让观者一眼识得这是独属九华的风貌 。

三、诗画交融的艺术特色

3.1 以诗咏画的创作传统

谢建新的这首《七绝·友持先君谢伯子九华胜景图观赏感赋》属于中国传统的"题画诗"范畴。题画诗是中国艺术史上的一种独特现象,它将诗歌与绘画两种艺术形式有机结合,形成了诗画互文的艺术效果。明代画家沈周曾说:"诗画本一律,天工与清新",形象地表达了诗画同源的理念。谢建新作为艺术世家的传人,深谙诗画交融之道,他的这首诗不仅是对父亲画作的欣赏和解读,也是对这一传统艺术形式的继承和发扬。

在这首诗中,谢建新以诗的形式再现了画中的意境,同时又通过诗歌表达了自己观画时的情感体验,实现了诗画之间的艺术对话。诗的前两句"一卷丹青天上图,危峰古寺世间殊"主要是对画作内容的描述和评价,而后两句"九华秋色暝濛处,可计归途记得无?"则转而表达观画者的情感体验,由画及人,由景及情,将对画作的欣赏与对先人的思念融为一体 。这种结构安排既符合题画诗的传统模式,又体现了谢建新的个人特色。

3.2 精妙的意象运用

谢建新在诗中运用了一系列精妙的意象,不仅准确地再现了画中的景物,也深刻地表达了自己的情感。首先,"丹青"代指绘画,而"天上"二字,既写九华山胜景本就如仙境(九华山为佛教名山,自带超凡气质),更夸谢伯子笔力非凡——将实景绘得仿佛非人间所有,起笔便立起画作的超凡气象 。

其次,"危峰古寺世间殊"一句中,"危峰"是九华山高耸险峻的山峰,"古寺"是山中承载禅意的古刹,二者皆是九华标志性意象 。"世间殊"三字,既言实景的独特(九华之景本就奇绝),亦赞画作对"殊"的精准捕捉 。这两个意象的运用,不仅准确地再现了九华山的典型特征,也暗示了九华山作为佛教圣地的历史文化底蕴。

第三句"九华秋色暝濛处"中,"秋色"点题,"暝濛"(朦胧昏暗)则赋予秋景一层朦胧感:或许是山间暮霭,或许是秋雾弥漫,让绚烂的秋色添了几分含蓄与悠远 。这一意象的运用,不仅描绘了画中的景物,也为全诗营造了一种朦胧、悠远的意境,为下文的抒情做了铺垫。

3.3 高超的语言技巧

谢建新在诗中展现了高超的语言技巧,尤其是对比喻、夸张等修辞手法的运用。首句"一卷丹青天上图",以"天上图"喻画作,开篇便赞其精妙绝伦 。这种比喻既写出了九华山胜景如仙境般的超凡气质,又夸赞了谢伯子笔力非凡,将实景绘得仿佛非人间所有,给人以强烈的视觉冲击和艺术感染力 。

"危峰古寺世间殊"一句中,"世间殊"三字运用了夸张的手法,强调了九华山景色的独特性和谢伯子画作的高超技艺 。这种夸张不是无根据的夸大,而是基于对九华山真实景色和谢伯子艺术水平的深刻理解,因而能够引起读者的共鸣。

在"九华秋色暝濛处"一句中,"暝濛"一词的运用非常精妙,它既描绘了秋天九华山的自然景色,又暗示了观画者的心理状态,可谓一语双关 。这种语言技巧的运用,使诗歌的意蕴更加丰富,耐人寻味。

3.4 独特的情感表达

谢建新在诗中表达了一种复杂而深沉的情感,这种情感既有对父亲艺术成就的敬仰和赞美,也有对父亲的思念和缅怀,还有对时光流逝的感慨和对人生的思考。

诗的末句"可计归途记得无?"是全诗的情感收束,由景及情,由画及人 。"归途"可解为两层:一是画中可能隐含的游人归途(九华作为游览胜地,游人归途是自然联想);二是更深层的,指向"先君"——父亲是否还记得归来的路?或是作者望着父亲的画,恍惚间想问:那些与父亲相关的过往,那"归途"般的记忆,我是否还能清晰记得?

这种情感表达既含蓄又深刻,它不直接说思念父亲,而是通过一个问句,让读者自己去体会其中的深意。这种"言有尽而意无穷"的表达方式,正是中国古典诗歌的精髓所在。谢建新作为艺术世家的传人,深谙此道,他的这首诗在情感表达上达到了很高的艺术境界。

四、结构布局的艺术匠心

谢建新的这首七绝在结构布局上也体现了独特的艺术匠心。全诗四句,分为两个部分:前两句主要是对画作的描述和评价,后两句则转而表达观画者的情感体验,形成了由景到情、由物及人的结构转换 。

首句"一卷丹青天上图"是全诗的起句,它点明了这是一幅绘画作品,并对画作的整体风格做出了评价。次句"危峰古寺世间殊"是对首句的承接,具体描述了画中的主要景物,进一步强化了对画作的评价。这两句构成了诗歌的第一部分,主要是对画作的客观描述和评价。

第三句"九华秋色暝濛处"是一个过渡句,它既承接了前两句对景物的描述,又通过"暝濛"一词引入了一种朦胧的意境,为下文的抒情做了铺垫。末句"可计归途记得无?"则是全诗的高潮和收束,它由景及情,由画及人,将对画作的欣赏与对先人的思念融为一体,完成了情感的升华 。

这种"起—承—转—合"的结构安排,既符合七绝的传统格式,又体现了谢建新的个人特色。尤其是第三句的过渡作用,使得诗歌的情感转换更加自然流畅,毫无突兀之感。整首诗结构严谨,层次分明,充分展现了谢建新在诗歌创作上的艺术功底。

五、诗画互文的文化意蕴

谢建新的这首诗不仅是对父亲画作的欣赏和解读,也是对家族艺术传统的传承和发扬,体现了深厚的文化意蕴。

首先,诗画互文体现了中国传统文化中诗画同源的理念。中国古代文人往往既是诗人又是画家,他们善于将诗歌与绘画两种艺术形式结合起来,形成诗画互文的艺术效果。谢建新作为艺术世家的传人,深谙此道,他的这首诗不仅是对父亲画作的欣赏和解读,也是对这一传统艺术形式的继承和发扬。

其次,这首诗也体现了中国传统文化中"孝"的观念。谢建新通过诗歌表达了对父亲的思念和缅怀,这是对传统孝道的一种体现。同时,他对家族艺术传统的传承和发扬,也是对祖先的一种告慰和纪念。这种将个人情感与家族传统相结合的表达方式,体现了中国传统文化的深厚底蕴。

第三,诗中的"归途"意象也具有深刻的文化意蕴。它不仅指画中可能隐含的游人归途,也指向"先君"——父亲是否还记得归来的路?或是作者望着父亲的画,恍惚间想问:那些与父亲相关的过往,那"归途"般的记忆,我是否还能清晰记得? 这种对"归途"的思考,不仅是对个人记忆的追寻,也是对文化根源的探索,体现了中国传统文化中寻根问祖的思想。

最后,这首诗也反映了中国传统文人对自然和人生的思考。九华山作为佛教圣地,本身就蕴含着深厚的哲学思考和人生智慧。谢建新通过对九华胜景的描绘和思考,表达了对自然和人生的深刻理解,体现了中国传统文人"天人合一"的思想境界。

六、艺术创新与家族传统的结合

谢建新的这首诗在继承家族艺术传统的同时,也体现了一定的艺术创新,展现了传统与现代的融合。

首先,在题材选择上,谢建新延续了家族关注山水自然的传统。谢伯子以山水画著称,谢玉岑、谢稚柳等家族成员也都擅长山水题材的创作。谢建新的这首诗以父亲的山水作品为题材,体现了对家族艺术传统的继承。同时,他通过诗歌的形式对山水画进行解读和再创造,也展现了自己的艺术特色和创新精神。

其次,在艺术手法上,谢建新既继承了传统题画诗的创作手法,又融入了自己的个人特色。他的这首诗不仅准确地再现了画中的景物,也深刻地表达了自己的情感体验,实现了诗画之间的艺术对话。这种"诗画互文"的艺术手法,既是对传统的继承,也是一种艺术创新。

第三,在情感表达上,谢建新的这首诗既体现了对父亲的思念和缅怀,也表达了对家族艺术传统的责任感和使命感。这种将个人情感与家族传统相结合的表达方式,既符合中国传统文化的要求,又体现了谢建新的个人特色。

最后,在语言风格上,谢建新的这首诗既保留了古典诗歌的韵味和格律,又融入了现代语言的简洁和明快,形成了自己独特的语言风格。这种传统与现代的融合,体现了谢建新在艺术创作上的探索和创新。

七、结语:艺术传承的当代意义

谢建新的《七绝·友持先君谢伯子九华胜景图观赏感赋》是一首具有深厚艺术价值和文化意蕴的诗作。它不仅是对父亲画作的欣赏和解读,也是对家族艺术传统的传承和发扬,体现了中国传统文化中诗画同源、诗画互文的艺术理念。

从艺术特色来看,这首诗在意象运用、语言技巧、结构布局等方面都达到了很高的艺术水平。谢建新通过精妙的意象、高超的语言技巧和独特的结构布局,将对画作的欣赏与对先人的思念融为一体,创造了一种含蓄而深刻的艺术效果。

从文化意蕴来看,这首诗体现了中国传统文化中诗画同源的理念、"孝"的观念、寻根问祖的思想以及"天人合一"的哲学思考。它不仅是对家族艺术传统的传承和发扬,也是对中国传统文化的继承和创新。

在当代社会,随着科技的发展和生活方式的改变,传统文化面临着前所未有的挑战。谢建新的这首诗以及他对家族艺术传统的传承和发扬,为我们提供了一个思考传统文化在当代如何传承和发展的范例。它告诉我们,传统文化的传承不仅是对技艺的继承,更是对精神和理念的传承;传统文化的发展不是简单的复古,而是在继承传统的基础上进行创新和发展。

谢建新的这首诗以及他的艺术实践,为我们在当代传承和发展中国传统文化提供了有益的启示。它告诉我们,传统文化的生命力在于不断创新和发展,而创新和发展的基础是对传统的深入理解和尊重。只有在继承传统的基础上进行创新,才能使传统文化在当代社会焕发新的生机和活力。

总之,谢建新的《七绝·友持先君谢伯子九华胜景图观赏感赋》是一首具有深刻艺术价值和文化意蕴的诗作,它不仅展现了谢建新个人的艺术才华,也体现了中国传统文化的深厚底蕴和生命力。通过对这首诗的深入研究,我们可以更好地理解中国传统诗画艺术的魅力,也可以更好地思考传统文化在当代的传承和发展问题。

a.jpg) .

.

q.jpeg)

q.jpg)